※本記事ではプロモーションを実施しております

\はじめて確定申告するならこれ!/

引用:やよいの青色申告HPより

- 簿記知識がない初心者でもかんたん

- 日付や金額を入力するだけ

- 紙のレシートはスキャンで取り込み

- 銀行やクレカ、電子マネーと提携で自動取得

- 税務署に行かずにオンラインで確定申告

\1年間無料で使える/

▷ 公式サイトはこちら

初年度無料!まずはおためしに使ってみよう◎

開業届を出したら税金は払わないといけないの?

開業届を出す=確定申告は必須?

扶養に入ってるんだけど、その場合はどうなるのか教えてほしいな。

こんにちは🫧おとはです。

会社員のときは給与から自動で引かれていた税金。

開業届を出して個人事業主になると、確定申告や納税をすべて自分で管理する必要があるため、不安に感じる方も多いですよね。

難しいからといって知らないままでいると危険だよ。

結論からいうと、開業届を出しても収入が少なければ税金を支払う必要はありません。

また、収入が少ない場合は確定申告をする必要はありませんが、実は収入0円でも申告しておいた方がお得になるんです。

なぜなら、青色で確定申告をすると ”赤字の繰り越し” ができて翌年の確定申告で税金の負担が減るから!

そこで本記事では、開業届を出して個人事業主になったときの

- 税金の種類と節税のコツ

- 扶養に入れる条件

- 確定申告

についてわかりやすく解説していきます。

初心者の方でもスムーズに理解できるようにまとめたので、最後まで読めば「税金の不安」をなくして安心して仕事ができますよ。

ちなみに、フリーランスと個人事業主の違いはこちら。

フリーランスと個人事業主のちがい

フリーランス:特定の企業や組織に所属せず、個人として仕事を請け負う「働き方」を指す言葉。

個人事業主:税務署に開業届を提出し、個人で事業を継続的に行う「税務上の区分」を指す言葉。

まとめると、フリーランスの多くは、開業届を出して ”個人事業主” になっている方がほとんどです。

まだ開業届を出していない方は、開業届の出し方やよくある疑問をまとめた記事があるので一度読んでみてくださいね。

開業届を出すことで得られるメリットがたくさんあるので、「個人で仕事をする!」と決めている方は出しておいて損はないですよ。

-

-

開業届はマネーフォワードでオンライン完結|出すタイミングは?初心者が迷う7つの疑問を徹底解説

開業届と聞くと、事業を本格的に始めるみたいで提出するにもなんだかドキドキしますよね。

結論から言うと、「ブログやWebデザインなど個人で仕事を始めたい!」と思ったら開業届は今すぐに提出しましょう。

本記事では、なぜ今すぐ出した方がいいのか?初心者がつまずく7つの疑問と、開業届の出し方を分かりやすく解説しています◎続きを見る

それでは本題に入りましょうˊ˗

※本記事では開業届を出した前提で解説していきます。

個人事業主が支払う税金の種類

開業届を出して個人事業主になると、会社員のときとは異なり、自分で税金を計算して納める必要があります。

税金は主に4つあるよ。

- 住民税

- 所得税

- 個人事業税

- 消費税

各税金の支払うラインと、住民税と所得税の節税できるポイントについてまとめました。

それでは1つずつ解説していきますね。

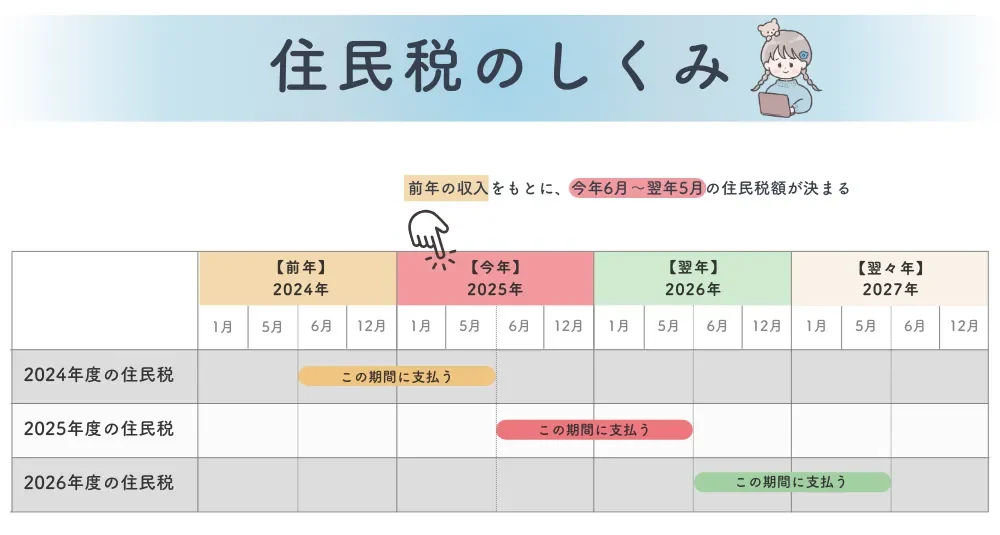

1.住民税|支払う条件と節税ポイント

上の図でみると、2025年度の住民税は25年6月~26年5月に支払う必要がある

住民税とは

住んでいる地域に納める税金のこと。

前年1-12月に一定以上の所得がある人が課税対象となり、住んでいる地域や収入によって支払額が変わる。

個人事業主の場合の住民税について、次の2つにまとめたよ。

① 個人事業主が住民税を支払う基準

一般的な個人事業主の場合、事業所得から各種控除を差し引いた後の課税所得が45万円を超えると住民税の課税対象となります。

課税所得 = 収入 - 必要経費 -各種控除

実際の課税対象額は、自治体や個人の状況によって変わるからあくまでも目安と思ってね。

>> 確定申告は『やよいの青色申告』がおすすめ

② 個人事業主が住民税を減らすポイント

課税所得が45万円を超えた場合、高額な住民税を払わないといけない不安が出てきますよね。

実は、個人事業主ならではの住民税を減らすポイントがいくつかあります。

扶養の有無や入っている保険など個人の状況によって、節税できる範囲が違うので今一度見直してみるのがおすすめ。

2.所得税|支払う条件と節税ポイント

-1-e1739689556257.webp)

多くの一般企業では会社で「年末調整」を行うが、会社員以外の場合は個人で「確定申告」を行う。

所得税とは

1月~12月の間でお金を稼いだ人にかけられる税金のことで、たくさん稼ぐほど所得税が多くかかる。

会社勤めであれば、年収123万円を超えた人が課税対象となる。

個人事業主の場合の所得税について、次の2つにまとめたよ。

① 個人事業主が所得税を支払う基準

一般的な個人事業主の場合、事業所得から各種控除を差し引いた後の課税所得が58万円を超えると所得税の課税対象となります。

課税所得 = 収入 - 必要経費 - 各種控除

住民税は45万円を超えたら課税の対象。基準が違うから間違えないでね。

>> 確定申告は『やよいの青色申告』がおすすめ

② 個人事業主が所得税を減らすポイント

課税所得が58万円を超えた場合、高額な所得税を払わないといけない不安が出てきますよね。

住民税と同じく、個人事業主ならではの所得税を減らすポイントがいくつかあります。

住民税の所得控除と金額が違うから注意してね。

3.個人事業税|支払う条件

個人事業税は、会社勤めの人にはないもので個人事業主ならではの税金であり、各都道府県に支払います。

課税所得が290万円を超えた部分に対して、事業の種類ごとに定められた3~5%の税率が個人事業税になります。

課税所得 =(収入 - 必要経費 - 事業主控除290万円)× 税率

課税所得が290万円以下なら支払う必要はないよ。

事業の種類ごとに定められた3~5%の税率については、多くの都道府県で共通していますが、具体的な適用や細かい分類については地域によって若干の違いがあります。

一般的には以下の税率で定められているので、参考にしてくださいね。

| 事業区分 | 主な業種 | 税率 |

|---|---|---|

| 第1種事業 | 製造業、運送業、飲食店業、広告業など(37業種) | 5% |

| 第2種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種) | 4% |

| 第3種事業 | 医業、弁護士業、デザイン業、税理士業、美容業など(28業種) | 5% |

| 特例業種 | あんま・マッサージなどの医業に類する事業、装蹄師業(2業種) | 3% |

「計算が難しそう…」と思うかもしれませんが、個人事業税は、所得税の確定申告によって自治体が税金額を算出してくれるため、自分で計算する必要はありませんよ。

ちなみに、ブログやSNS運用によるアフィリエイト収益が中心なら「広告業」として5%の税率がかかるよ。

ただし、漫画家やイラストレーター、作家業などは290万円を超えても支払う義務は発生しません。

>> 会計ソフト『やよいの青色申告』を使って会計業務を効率化させよう⋆꙳

4.消費税|支払う条件

消費税と聞くと、スーパーなどで買い物したときに発生する税金だと思いますよね。

個人事業主でいう消費税とは、1月~12月の課税売上が1,000万円を超える場合に支払う税金です。

課税売上 = 消費税を抜いた全ての売上 - 非課税売上 - 免税売上 - 返品や値引き ※国内での売上とイメージしてOK

もしくは1月~6月の間で、課税売上または給与支払額が1,000万を超える場合についても、消費税を納める必要があります。

ちなみに、インボイス制度に対応するためにあえて課税事業者となることもできるのですが、この場合は売上高に関係なく消費税を支払わなければいけません。

売上が1,000万円以下だったり、売上1,000万円以下でも課税事業者にならない限りは、支払う必要がないよ。

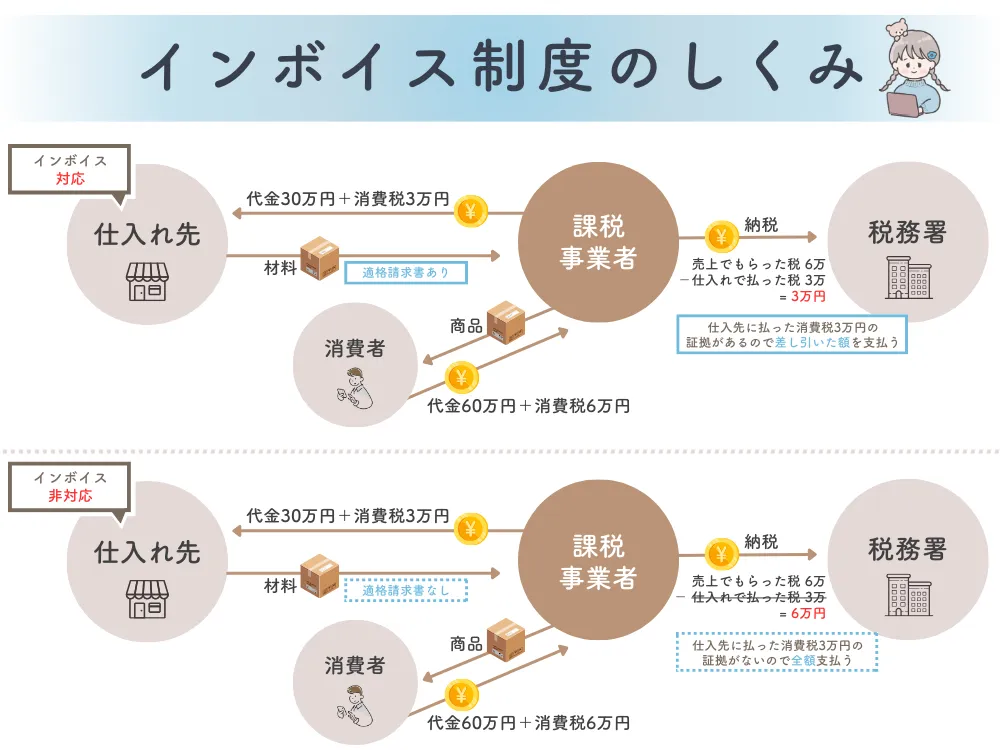

プチ豆知識 ~インボイス制度とは~

2023年10月から始まった制度で、商品やサービスを売ったときに、特別な領収書(インボイス)を発行する仕組みのこと。

この領収書を「適格請求書」といい、商品を売った人の登録番号や消費税の金額などが記載されており、支払った消費税を証明するものになる。

適格請求書があることで、経費の分の消費税を差し引いて納税することができる。

納める消費税 = 売上時に受け取った消費税 - 経費(仕入れ等)に支払った消費税

上の図の『インボイス非対応』のお店には適格請求書の発行がないので、課税事業者としては ”仕入先に支払った消費税” の証拠がないために、売上でもらった税金を全額支払う必要がある。

『インボイス対応』のお店であれば、納める消費税を差し引くことができるので、課税事業者にとっては『インボイス非対応』のお店とあまり取引をしたくないという現象が生まれてしまう。

インボイス制度を理由に、一方的に契約を打ち切るといったことは禁止されています

個人事業主が扶養に入る条件|2つの扶養

▼ ここは読みとばして次の章「確定申告して税金を納める」に進む

配偶者がいるんだけど、開業届を出しても扶養に入れるのかな?

結論からいうと、条件を満たしていれば個人事業主でも扶養に入ることができます。

扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類あるので間違えないようにしてくださいね。

税法上の扶養とは

配偶者が払っている住民税や所得税の負担を減らすもの。

【扶養から抜けてしまうと…】

配偶者は税金の控除が受けられなくなり、自分も所得に応じて税金を納める。

社会保険上の扶養とは

配偶者が加入している健康保険と厚生年金保険に負担0円で入ること。

【扶養から抜けてしまうと…】

国民健康保険と国民年金保険に加入して保険料を払う。

税法上の扶養と、社会保険上の扶養は別物と考えてくださいね。

配偶者の扶養に入る条件は次のとおり。

| 個人事業主が扶養に入る条件 | 計算式 | |

|---|---|---|

| 税法上の扶養 | 年間の課税所得が48万円以下 | 収入-経費(青色申告の控除も含む) |

| 社会保険上の扶養 | 年間の事業所得が130万円未満 | 収入-直接的経費(仕入れなどの費用のみ) |

※直接的経費とはその経費がないと事業が成り立たないもの

扶養に入る条件として、配偶者の年間所得合計が1,000万円以下であることと、青色申告や白色申告の事業専従者ではないことが条件です。

個人事業主の場合、パートやアルバイトのような給与所得者と違い、「123万円の壁」や「150万円の壁」を気にする必要はありませんよ。

ここで注意しておきたいのが、健康保険は配偶者が加入している組合によって扶養に入れる条件が異なることです。

例として、

- 個人事業主になった(=開業届を出した)時点で扶養には入れない

- 事業所得が130万未満で扶養に入れる

- 収入が130万未満で扶養に入れる

- そもそも扶養の概念がない組合なので収入上限なく扶養に入れる

まずは配偶者が加入している組合に問い合わせてみてね。

ちなみに、配偶者が「国民健康保険」と「国民年金保険」に加入している場合は、この2つの保険に関しては扶養の概念がなく、自身も保険に加入して保険料を払う必要があります。

個人事業主は確定申告をして税金を納める

会社員のときは会社で「年末調整」をして1年間の所得税を計算して過不足を調整していましたよね。

しかし、個人事業主になると年末調整ではなく「確定申告」によって1年間の収入や経費、所得控除などを計算して税金を納める必要があります。

申告の期限を過ぎると延滞税がかかるため、スケジュールをしっかり把握しておくことが大切です。

ここでは次の3つにまとめたよ。

- 各税金の確定申告の有無と納付期限

- 確定申告のスケジュール

- 確定申告で用意するもの

1つずつ解説していきますね。

1.各税金の確定申告の有無と納付期限

開業届を出しだら確定申告は必須なの?

結論、開業届を出したら、収入が少なくても確定申告はしておいた方が実はお得です。

本来なら収入が少なかった年は確定申告をする必要はありません。

ですが、あえて「赤字」の申告をしておくことで、翌年に利益が出た場合の確定申告で前年の赤字分を繰り越せるため、支払う税金が減ります。

確定申告をしたらどの税金をいつ払うのかな?

本記事で解説した4つの税金について、納付通知の有無や納付期限をまとめました。

| 確定申告 | 納付の通知 | 納付期限 | |

|---|---|---|---|

| 住民税 | しない | あり (6月頃) | 4回に分けて納付 (6・8・10・翌年1月) |

| 所得税 | する | なし | 2月16日~3月15日 (土日祝の場合は前後するため注意) |

| 個人事業税 | しない | あり (8月頃) | 2回に分けて納付 (8・11月) |

| 消費税 | する | なし | 翌年3月31日まで |

住民税と個人事業税については、所得税の確定申告によって自治体が税金額を算出してくれるため、自分で計算する必要はありません。

この2つの税金に関しては、納税通知書も届くから安心してね◎

ただし、消費税は売上が1,000万円以上があった年の2年後に納税するルールになっています。

納付の通知書も来ないので、注意が必要です。

>> はじめての確定申告はシンプルで使いやすい『やよいの青色申告』で◎

2.確定申告のスケジュール

確定申告のスケジュールは次のとおり。

| 申告期間 | 毎年 2月16日~3月15日(土日祝の場合は前後するため注意) |

| 申告する対象期間 | 前年の1月1日~12月31日の収入と支出 |

たとえば、2026年の確定申告では、2025年1月~12月の収入と経費を計算して申告する必要があります。

申告は、管轄の税務署で直接提出するか郵送、もしくはe-Taxを使ったオンラインで申告する方法があるよ。

>> 会計ソフト『やよいの青色申告』ならe-Taxに対応しているから安心

3.確定申告で用意するもの

確定申告で用意するものは、それぞれの提出方法によって異なります。

| 用意するもの | 税務署で 直接提出 | 郵送で提出 | オンラインで 提出 |

|---|---|---|---|

| 確定申告書(第一表・第二表) | 電子データで作成 | ||

| マイナカードまたは通知カード | (コピー) | ||

| 本人確認書類(運転免許証など) | (コピー) | 不要 | |

| 源泉徴収票(給与所得がある場合) | (データorスキャン) | ||

| 各種控除証明書 | (データorスキャン) | ||

| 青色申告決算書または収支内訳書 | 電子データで作成 | ||

| 事業収支の記録(帳簿など) | (必要に応じて) | 不要 | (データ) |

| 印鑑 | 不要 | ||

| 返信用封筒(切手貼付) | 不要 | 不要 | |

| インターネット環境 | 不要 | 不要 | |

| マイナカードが対応しているスマホ | 不要 | 不要 | |

| e-Tax ID・パスワード | 不要 | 不要 |

e-Taxとは作成した申告データをネットで税務署に送信するシステムのこと。

複雑な申告内容を相談したい方や対面で確認したい方は、税務署に行って直接提出しましょう。

私のおすすめは、e-Taxに対応した会計ソフトでのオンライン提出だよ◎

ネット環境やマイナンバーカードが読み取れるスマホがあれば、おうちにいながら申告ができます。

また、税務署で直接提出する方法や郵送での提出だと、

青色申告の最大の特徴である65万円の控除を受けることができないので、オンライン提出がおすすめです。(※55万円の控除は受けられます)

まとめ|税金の知識を身に付けて賢く仕事しよう

今回は、開業届を出して個人事業主になったときの税金の種類や扶養の影響、確定申告などについてお伝えしました。

最後に解説した内容のまとめになります。

| 課税対象 | 確定申告 | 支払時期 | |

|---|---|---|---|

| 住民税 | 課税所得 45万円以上 | しない | 年4回 通知がくる |

| 所得税 | 課税所得 58万円以上 | する | 2月16日~3月15日 |

| 個人事業税 | 課税所得 290万円以上 | しない | 年2回 通知がくる |

| 消費税 | 課税売上 1,000万円以上 | する | 3月31日まで |

※住民税については、自治体や個人の状況によって基準が異なるので注意

”知らなかった” では済まない税金。

「個人で仕事を始める!」と決意したら、安心して仕事するためにも、税金の知識は1番最初に身に付けておきましょう。

一緒にかしこく節税していこうねˊ˗

\初心者でもすぐに使えるから安心/

引用:やよいの青色申告HPより

- 簿記知識がない初心者でもかんたん

- 日付や金額を入力するだけ

- 紙のレシートはスキャンで取り込み

- 銀行やクレカ、電子マネーと提携で自動取得

- 税務署に行かずにオンラインで確定申告

\機能がシンプルだからかんたん/

▷ 公式サイトはこちら

初年度無料!まずはおためしに使ってみよう◎

☟ これから開業届を出す方はこちら

-

-

開業届はマネーフォワードでオンライン完結|出すタイミングは?初心者が迷う7つの疑問を徹底解説

開業届と聞くと、事業を本格的に始めるみたいで提出するにもなんだかドキドキしますよね。

結論から言うと、「ブログやWebデザインなど個人で仕事を始めたい!」と思ったら開業届は今すぐに提出しましょう。

本記事では、なぜ今すぐ出した方がいいのか?初心者がつまずく7つの疑問と、開業届の出し方を分かりやすく解説しています◎続きを見る

☟ 自分に合った在宅ワークをみつけよう

-

-

【2026年最新】初心者におすすめの在宅ワーク12選|必要なスキルと仕事の探し方

在宅ワークって、実際どんなお仕事があるんだろう…?

どうせなら、自分の「好き」や「得意」を活かして働きたいですよね。

この記事では、在宅でできる12種類のお仕事を紹介しています。

きっとあなたにぴったりの働き方が見つかりますよ◎続きを見る